Je veux tout d’abord vous remercier de m’avoir invité à cette fête, vous dire combien je vois cette invitation comme une chance et tenter de vous expliquer pourquoi.

Il y a trois mois, lorsque Guillaume de Clermont m’a écrit au nom de David Guiraud et de votre Conseil d’administration pour me proposer de « présider » l’évènement qui nous rassemble aujourd’hui – ou plus précisément d’en partager la présidence avec le pasteur Christian Baccuet – je suis un peu tombé de ma chaise tellement c’était inattendu ! Les noms de John Bost et de La Force ne m’étaient pas tout à fait inconnusmais ils me renvoyaient à des souvenirs si lointains que le temps les avait presque entièrement effacés. J’ai le vague souvenir d’avoir parfois entendu, enfant, mes parents évoquer La Force, sans bien comprendre de quoi ils parlaient, et pour tout dire ce nom La Force me faisait un peu peur, je ne saurais dire pourquoi !

Dans le courrier très chaleureux qu’il m’adressait pour m’attirer parmi vous, le pasteur de Clermont disait que la conjonction de mon parcours professionnel et mon lien avec le protestantisme ferait de moi, je le cite : un magnifique président de la fête. La formulation était flatteuse et j’en suis encore très touché, mais c’est là, si j’ose dire, que le bât blesse, car mon lien réel ou supposé avec le protestantisme, soudain mis en avant, me sauta au visage, alors que je ne l’ai quasiment jamais évoqué moi-même, encore moins entretenu, brandi ou revendiqué.

Je reconnais qu’enfant, il m’est arrivé d’aller à « l’École du dimanche », cette initiation à la Bible destinée aux plus jeunes ; qu’adolescent, j’ai participé à des camps, des veillées, des virées en montagne encadrées par un pasteur, Paul Keller, qui était de surcroît un alpiniste de renom, m’y suis fait des amis, ai passé des soirées sinon des nuits entières à parler politique, engagement, religion, musique, et ai fini par recevoir, à 15 ans révolus, les sacrements du baptême : je suis donc estampillé protestant, et si aujourd’hui, ma foi est plus que vacillante – c’est un euphémisme – je ne saurais renier l’apport culturel et relationnel de l’environnement familial dans lequel j’ai grandi, ce christianisme social tourné vers l’action, l’engagement et le dialogue auquel mes parents adhéraient, qui m’a sans nul doute aidé à me construire et m’a permis de rencontrer des hommes et des femmes remarquables.

Il se trouve également qu’à l’âge de 19 ans, tandis que je cherchais à me tourner vers le cinéma après une première année de fac, je réussis à me faire engager comme stagiaire sur le tournage d’un film qui n’est pas tout à fait anodin puisqu’il s’agit des Camisards, du cinéaste René Allio, qui retrace l’âpre combat que menèrent les protestants des Cévennes au lendemain de la révocation de l’Édit de Nantes, pour reconquérir leur liberté de culte et de pensée.

Mais parallèlement, j‘allais découvrir que j’avais un autre héritage. Par bribes, ma mère – de son nom de jeune fille Janine Veil – ma grand-mère maternelle surtout, m’avaient peu à peu raconté la guerre, l’occupation, la peur, les lois anti-juives, le repli en zone libre, les caches, les dénonciations, les rafles, les convois, Drancy, l’arrestation de ma tante Mylaine en février 44 et sa déportation au camp d’Auschwitz, celles de ma tante Simone – Simone Jacob, qui au lendemain de la Guerre deviendra Simone Veil en épousant Antoine, frère cadet de ma mère – sans oublier celle de Jean Léon, frère de ma grand-mère, et d’autres encore. Bien que mes grands-parents maternels fussent non pratiquants, républicains avant d’être juifs et français avant d’être républicains, j’étais – nobody’s perfect – juif avant d’être protestant.

Alors quoi ? Fallait-il que je prenne à la lettre la formulation de Monsieur de Clermont et que je renonce à votre invitation au prétexte qu’ayant pris quelques distances avec le protestantisme, ma présence pourrait être perçue comme illégitime ? Bien sûr que non ! Comme si la foi était certitude plutôt que tremblement ! Je n’avais ni à m’en faire ni à me justifier, et pouvais être tranquille : en venant jusqu’à vous, personne ne me demanderait ma carte ! Car pour ce que j’en sais, pour ce que j’en vois, la Fondation John BOST est le lieu-même de la tolérance et de l’ouverture d’esprit, de l’accueil de la différence et de la diversité. Me voici donc ici sans arrière-pensées, et bien que n’ayant pas beaucoup d’appétit pour les honneurs, j’assume cette « présidence » d’autant plus sereinement qu’il est prévu qu’elle soit de courte durée. Dès demain après-midi, en montant dans le Bergerac-Bordeaux, je redeviendrai un citoyen comme les autres !

Mais parlons un peu cinéma… puisqu’il se trouve que parmi les missions de la Fondation, il en est une à laquelle je suis profondément sensible. C’est celle qui consiste à favoriser le changement du regard des personnes et de la société sur le handicap et la maladie mentale, en proposant de rencontrer des personnes handicapées, ou malades mentales, ou des personnes âgées dépendantes.

Changer le regard… Rencontrer des personnes… Ces mots me touchent et me ramènent au cinéma que j’essaie de faire.

Pour la plupart des gens, le mot documentaire est assimilé au journalisme, à la télévision, à ces films-dossiers et autres reportages trop souvent construits sur les mêmes ressorts narratifs. Il s’agit d’y traiter un sujet, d’y transmettre un savoir et d’y tenir un « discours sur ». Le réalisateur est donc celui qui sait, les spectateurs ceux qu’il s’agit d’instruire et d’informer. Tout y est orchestré à l’avance. Le tournage, assujetti à un programme et à un plan de travail, consiste à mettre en boîte un vouloir-dire préexistant. Tout y est joué d’avance, tout y est sous contrôle… mais ce n’est pas ma tasse de thé. Le cinéma pour lequel je me bats tourne le dos à cette approche. Il repose sur une vision du monde radicalement différente, qui privilégie la rencontre, et avec elle un certain goût pour l’imprévu. Quand je commence un film je ne connais pas son point d’arrivée, ni même, sauf cas particulier, l’itinéraire qu’il va emprunter : tant de choses reposent sur ce qui va surgir en cours de route, dans le travail, dans la rencontre. D’où l’importance de tout ce qui sera mis en œuvre pour faire naître de la confiance, du désir, une certaine réciprocité avec ceux que je suis venu filmer, quand bien même ce film, ils ne l’attendaient pas.

Au fil du temps, ce besoin d’improviser est devenu pour moi comme une nécessité éthique.

Pour le dire autrement, je ne fais pas tant des films sur que des films avec.

Avec la confiance voire la complicité de celles et ceux que je filme. Avec mon ignorance, mes lacunes, mes fêlures, mes préjugés, mes questions et mes doutes. Avec le désir de m’approcher des autres et de me reconnaître du même monde, au-delà des différences qui nous séparent. À la recherche d’une humanité commune.

« Le cinéma, disait le critique Serge Daney, je vois bien pourquoi je l’ai adopté : pour qu’il m’adopte en retour. Pour qu’il m’apprenne à toucher inlassablement du regard à quelle distance de moi commence l’autre ».

Il s’agit donc pour moi de chercher le film en le faisant, comme on dit « le chemin se fait en marchant ». De le construire au gré des opportunités, des disponibilités, des contingences et des complicités, en me frottant à l’imprévu, au désordre et à l’accidentel. Ce cinéma-là ne repose pas sur un discours savant, loin d’en faut ! Il se débarrasserait même volontiers du carcan qu’induit et fait peser sur lui toute notion de sujet.

« Il n’y a pas besoin de sujet, disait Tchékhov, car dans la vie, tout est mélangé, le profond et l’insignifiant, le sublime et le ridicule ».

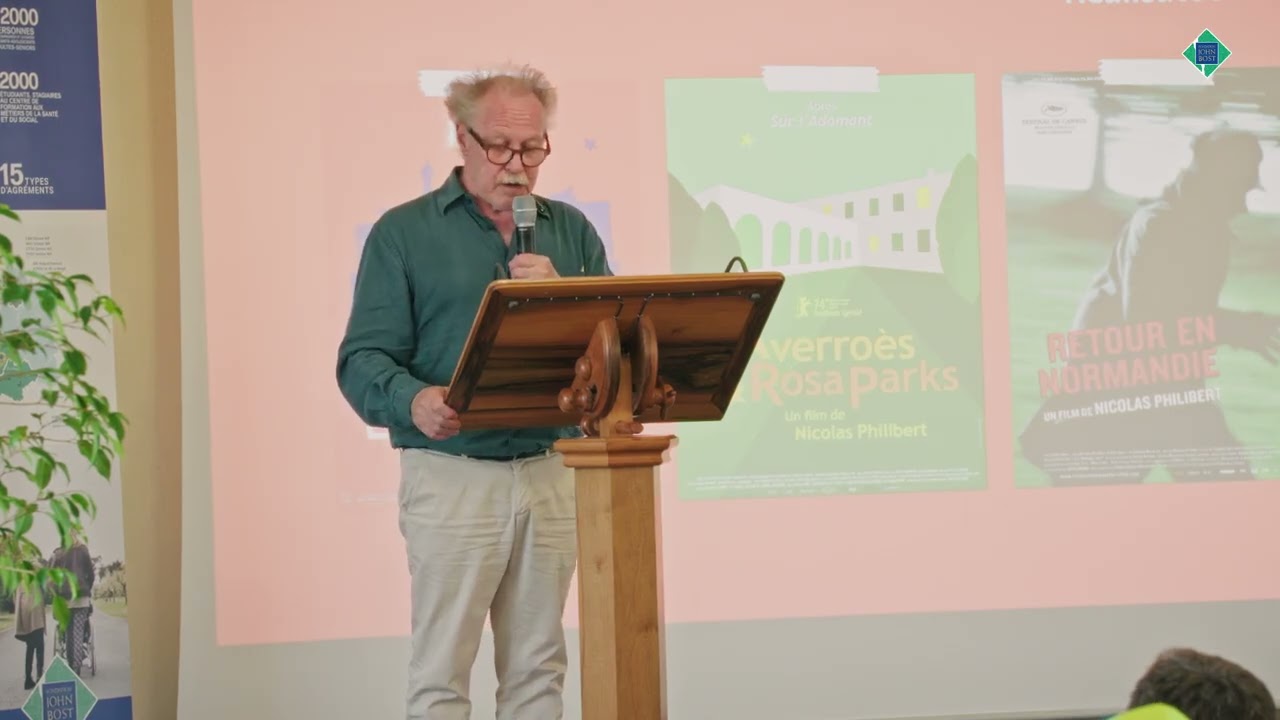

Vous n’êtes peut-être pas sans savoir que la question du « handicap » est présente dans mon parcours de cinéaste. Je pense notamment au Pays des sourds, tourné en 1991, qui sortira dans les salles début 93, à La Moindre des choses, tourné en 95 au sein de la clinique psychiatrique de La Borde, dans le Loir-et-Cher, et plus récemment,aux trois films que j’ai tournés au sein du pôle psychiatrique Paris-centre et qui forment un triptyque : Sur l’Adamant ; Averroès & Rosa Parks et La Machine à écrire et autres sources de tracas. Rassurez-vous, je ne vais pas les raconter en détails, mais j’aimerais au moins évoquer les circonstances dans lesquelles ils sont nés parce qu’elles disent l’importance que j’attache, comme vous, aux rencontres.

Dans les années 80, les hasards de la vie ont fait qu’un jour, on est venu me chercher pour participer à l’élaboration d’un film institutionnel sur le langage gestuel des sourds. Comme j’ignorais tout du monde des sourds, je suis allé m’inscrire à un cours de langue des signes. Dès le premier jour, notre professeur, un sourd profond qui ne s’exprimait lui-même qu’en signes, sortit de son cartable une suite de dessins destinés à nous faire comprendre, en terme de cadrages, l’espace qui convenait à la pratique de son langage : non seulement nos signes exigeraient la plus grande précision, mais encore faudrait-il qu’ils ne soient ni trop étriqués ni trop amples, de manière à s’inscrire dans un espace qui correspond précisément à celui que les cinéastes du monde entier désignent sous le nom de plan américain. Mais il y aurait aussi des signes qu’il faudrait exécuter en gros plan, et d’autres encore incluant même des mouvements de zoom ! Cette allusion au langage du cinéma, aussi explicite qu’inattendue, agit sur moi comme un électrochoc. Elle venait soudain me conforter dans l’idée qu’il n’est pas de langage aussi imagé, au propre comme au figuré, que ce ballet de doigts et de mains, ce jeu de mimiques aux variations infinies grâce auxquels les sourds communiquent entre eux. Jusqu’ici, je n’avais vu les sourds qu’à travers le prisme du handicap, et voilà que j’étais devant un homme d’une richesse d’expression exceptionnelle, capable d’aborder par les seuls mouvements de ses mains, l’orientation de son buste et les expressions de son visage tous les domaines de la pensée, d’en exprimer toutes les nuances, et qu’à l’égal d’une langue orale il pouvait se prêter à l’analyse philosophique, aux déclarations amoureuses, à la poésie comme aux descriptions techniques les plus détaillées.

Plus tard, en apprenant les rudiments de la langue des signes, je ne devais cesser de m’étonner de ses audaces, de ses fulgurances et de la grâce qui pouvait s’en dégager. Pour des raisons que j’ai un peu oubliées, le projet institutionnel initial fut vite abandonné mais je décidai de me lancer moi-même dans l’aventure d’un film qui partirait à la rencontre de celles et ceux qui, sourds de naissance ou depuis les premiers mois de leur vie, appréhendent le monde de façon entièrement différente de la nôtre, pour tenter de le regarder à travers leurs yeux. Un film dont le sujet serait de nature à questionner la matière-même du cinéma, puisque par définition les sourds ont une relation aux sons et aux images radicalement étrangères à la nôtre. Un film qui pourrait aider à changer l’image des sourds, si souvent teintée de misérabilisme, les filmer autrement que comme de « pauvres handicapés », et considérer la surdité autrement que comme un déficit ou un manque. Car pour qui n’a jamais entendu, pour qui n’a aucune référence ni aucune mémoire auditive, l’idée d’un manque n’est que pure abstraction.

J’en viens maintenant à La Moindre des choses, ce film que j’ai tourné au cours de l’été 1995, il y a tout juste 30 ans à la clinique psychiatrique de La Borde, et dont je dis souvent que je m’y suis engagé « à reculons ».

Cette idée d’un film à La Borde ne venait pas de moi. Elle m’avait été suggérée par plusieurs personnes, dont un couple d’amis qui y avaient travaillé et qui m’encourageaient, disant qu’il fallait témoigner, faire connaître cette façon à contre-courant d’accueillir la folie, mais la perspective de venir avec une caméra dans un endroit pareil me semblait déplacée. Si des hommes et des femmes avaient atterri là c’était pour qu’on leur fiche la paix. Filmer des personnes vulnérables et fragiles, chez qui la présence d’une caméra, d’une perche, d’un micro pouvait, allez savoir, nourrir un sentiment de persécution, provoquer un délire, un numéro devant la caméra, me semblait être une sorte d’abus de position dominante. De quel droit pouvais-je ériger leur souffrance en spectacle ?

Quand vous avez une caméra dans les mains, vous avez beau avoir les meilleures intentions du monde, vous êtes en position de supériorité. Que vous le vouliez ou non, vous exercez une pression sur les autres. Comment éviter ça ? Comment éviter le folklore, le pittoresque, le spectacle de la folie ? Que faire, se demandait Albert Camus, « pour éviter que la misère d’autrui puisse être un marchepied » ? En clair, je ne m’y voyais pas ! Et comme je m’obstinais dans mon refus, mes amis revenaient à la charge : mes scrupules m’honoraient, disaient-ils, mais je devais passer outre. Une fois sur place, pris dans l’ambiance de La Borde, je trouverais une façon de m’y prendre, d’éviter ces écueils. Quoi encore ? Je n’y connaissais rien ? Eh bien, justement !

Ce petit manège dura près d’un an. En décembre 94 je finis par céder, du moins par accepter d’aller y passer quelques jours. Après tout, cela ne m’engageait à rien. Il faisait froid. Au dehors la lumière était lugubre, la pelouse un vaste champ de boue, des nappes de brume enveloppaient la cime des arbres. Je n’en menais pas large. Ce n’est pas rien de se retrouver en psychiatrie, fut-ce comme visiteur : la détresse de certains vous saute aux yeux. Et pourtant, comment dire ? Il y avait là quelque chose d’apaisant, une douceur, de la « gentillesse », dira un jour Jean Oury, le fondateur des lieux, un sentiment de liberté, pas de murs, pas de blouses blanches, aucun signe extérieur permettant de distinguer avec certitude les patients des soignants. Pour certains, on savait, pour d’autres on hésitait. Je n’osais pas demander. On me questionnait :

« Ah, vous êtes cinéaste ? Vous venez faire un film sur nous ?

– Heu… je ne sais pas. Peut-être. On verra ! »

Et comme j’évoquais mes scrupules, des patients commençaient à m’encourager :

« Quoi ? Vous avez peur ? Peur de nous instrumentaliser ? Mais qu’est-ce que vous croyez ? On va vous aider à le faire, ce film ! »

Peu à peu mes préjugés vont commencer à se fissurer. Les patients de La Borde (là-bas on dit les pensionnaires), les soignants (là-bas on dit les moniteurs) vont m’aider, en effet, à me confronter à ma peur, à mes frilosités, mes fantasmes, mes doutes, à les problématiser comme on dit, et pour finir, ils vont m’aider à me jeter à l’eau.

De l’importance des rencontres, disais-je…

Le tournage débutera quelques mois plus tard et sera, cette fois encore, une aventure d’une grande profondeur. À tel point qu’en 2020, soit 25 ans plus tard, je vais avoir à cœur de refaire un film en psychiatrie… puis deux, puis trois, à Paris cette fois, à commencer par Sur l’Adamant, du nom de cette structure flottante amarrée sur la Seine, centre de jour effervescent, ouvert sur le monde, que Linda de Zitter, psychologue clinicienne, ici présente, si précieuse pour moi tout au long de cette triple aventure, a contribué à fonder il y a une quinzaine d’années avec d’autres soignants bien sûr, une équipe d’architectes, et… avec les patients du secteur !

C’est vous dire combien je suis resté attaché au monde de la psychiatrie. Un monde qui peut être dérangeant, déstabilisant, mais dont je ne crains pas de dire qu’il peut être aussi extraordinairement stimulant, au sens où il nous donne beaucoup à réfléchir sur nos limites, nos failles, notre prétendue normalité, nos certitudes, qu’il nous pousse dans nos retranchements et devrait parfois nous inviter à plus de modestie.

Tous ces films m’ont porté, grandi, ont élargi mon champ de vision, m’ont donné à réfléchir sur le monde, sur moi-même, et m’ont aidé à tenir dans la vie. Ils m’ont maintenu en éveil, en alerte, donné du fil à retordre et apporté d’immenses joies. Ils ont percuté ma façon d’être au monde. Ils m’ont délogé, déboussolé, et obligé à réviser tous mes schémas.

La psychiatrie est un drôle d’endroit pour des rencontres. On y croise toutes sortes de gens au parcours cabossé, des fragiles, des sensibles qui avancent dans la vie comme des funambules et nous entraînent dans des contrées dont nous avions refoulé l’existence. Certains ne disent mot, mais ils nous ont à l’œil. D’autres ne prennent pas de gants pour nous dire nos quatre vérités. On ne la leur fait pas ! Dans l’art de démasquer les faux-semblants, certains sont en première ligne.

J’ai dit en commençant que votre invitation était une chance pour moi, et en effet, ce que je ressens ici me donne à penser que le soin et l’accompagnement des plus fragiles tentent d’y être élevés au rang des beaux-arts. Vous ne le direz pas vous-même, bien sûr ! Du reste, au quotidien, je me doute bien que c’est difficile, remuant, parfois décourageant, que vous devez livrer un combat permanent pour résister ou simplement tenir. Mais je perçois bien cette attention, cet effort pour rendre le monde habitable quelles que soient nos singularités, ce souci de faire pousser des fleurs et d’en faire des bouquets pour les plus vulnérables. Dans la période si sombre que nous traversons, où repli identitaire et individualisme se veulent des vertus cardinales, où les pouvoirs publics laissent de côté ceux qui ne sont pas rentables, où les lieux d’accueil, de plus en plus soumis aux algorithmes et aux lois de la rentabilité – il faut désormais faire du chiffre ! – deviennent trop souvent des structures sans vie, au sein desquelles les résidents glissent peu à peu dans l’oubli et où les équipes ne trouvent plus de sens dans ce qu’elles font, vous êtes un exemple précieux d’ouverture, d’hospitalité, de partage et de décloisonnement.

Alors… merci. Demain je repartirai d’ici plein de force !

Nicolas Philibert,

Réalisateur et invité d’honneur